久々の電波利用申請

私の保有しているアマチュア局は、令和5年9月11日の日付が記してあります。

そこから数えると本記事の執筆は1年半ほど後。

すっかり何をどうしたかを忘れている今日この頃でしたが、

新しくVTXを導入するにあたり無線局の変更の申請を行おうとしたところ、

ちょっとだけてんやわんやしましたのでそれを備忘録として記しておこうと思います。

すっかり忘れていたリニューアル

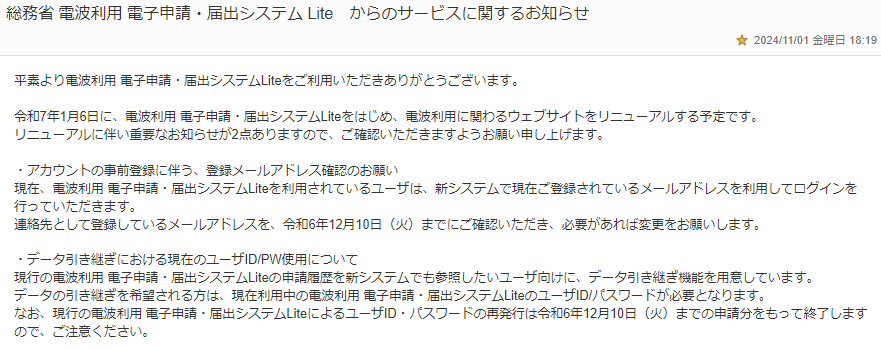

2024年の11月にとあるメールが届いておりました。

今年の1月に電波利用にかかわるウェブサイトをリニューアルするというお知らせ。

当時の私はメールを見た後すぐに対応することなく、ブックマークだけして終了しておりました。そこから忘却の彼方。。。

新しいVTXを購入

電波利用にかかわるウェブサイトのリニューアルを忘却してから数か月後、

ふと思い立ってドローンをビルドしようと思い、いろいろとパーツを買い集めておりました。

ドローンのビルドに関してはまたの機会に別のブログで記そうと思います。

買い集めたパーツの中には、当然VTXが含まれ、このVTXは電源を投入した後に電波を発してしまうので、電源投入や動作確認をする前にアマチュア無線免許の取得や、無線局の開局申請が必要となってきます。

以前にMeteor65 Pro を飛ばすために取得した無線局免許状が我が家にはあるので、今回は新しいVTXの追加にともない無線局の変更申請を行います。所謂、増設というやつです。

リニューアル後のウェブサイトにびっくり

さて、「総務省 電波利用」などで検索すると、このページにたどり着きました。

はて、以前のページと違うような….。と思いページをよく見てみると、

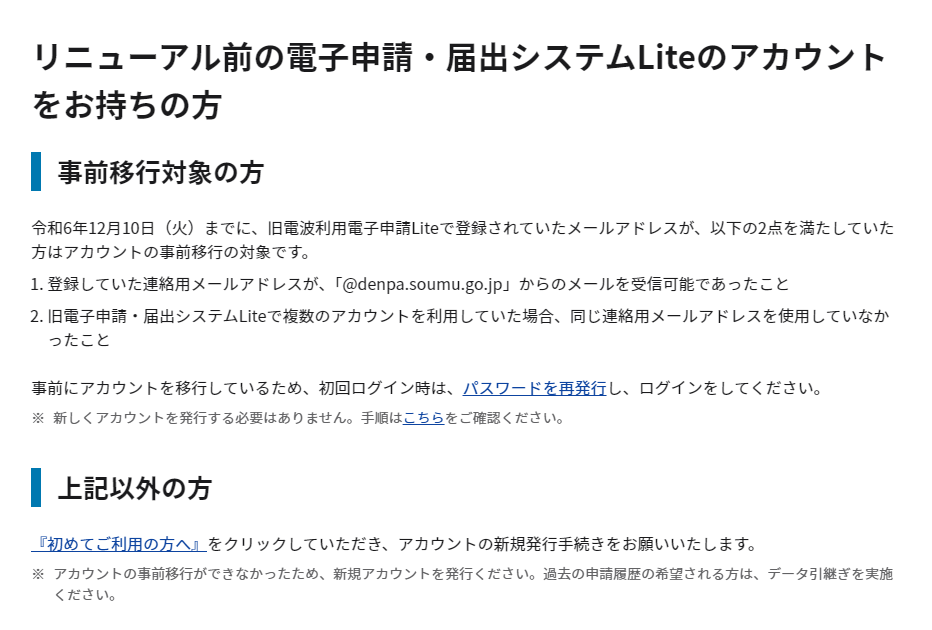

「リニューアル前の電子申請・届出システムLiteのアカウントをお持ちの方」という文言が目に入ります。クリックすると、

このような画面が出てきます。今回私は事前移行対象のようだと確認し、ここで前述のメールについて思い出しました。「そういえば、去年にメール来てたな」と。

メールの内容に従い、改めてアカウントの移行の手続きを行いました。新システムにログインすると、以前の申請情報についても引継ぎが行えるようで、私の場合は以前に無線局の開局申請をしていたので、以前の申請情報についても引継ぎの操作を行いました。

引継ぎにどれくらいの時間がかかるかわからなかったので、この日の作業はここで終了….。

一夜明けて作業再開

一夜明け、改めて総務省電波利用電子申請のウェブサイトにログインし、マイページを確認すると、無事に以前の無線局開局についてや電波料納付情報などを確認することができました。

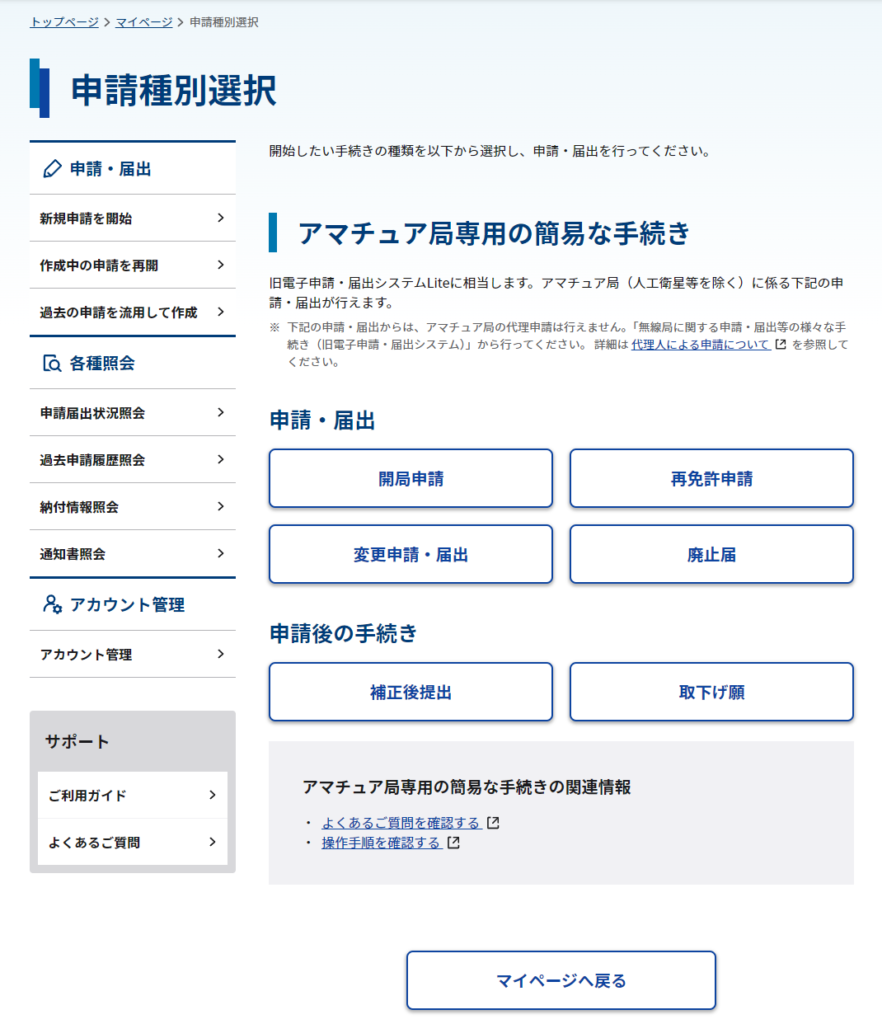

ひと安心。改めてここから無線局の変更申請を行います。

「新規申請を開始」をクリック。

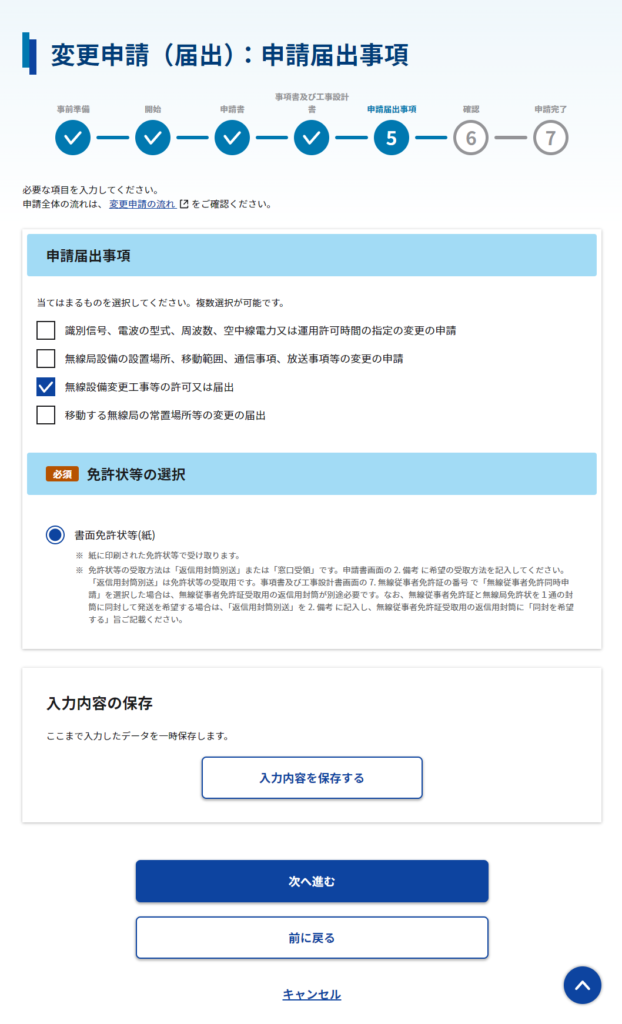

今回は現在の無線局免許に新しいVTXを追加するという運用をめざしているので、「変更申請・届出」を選択。

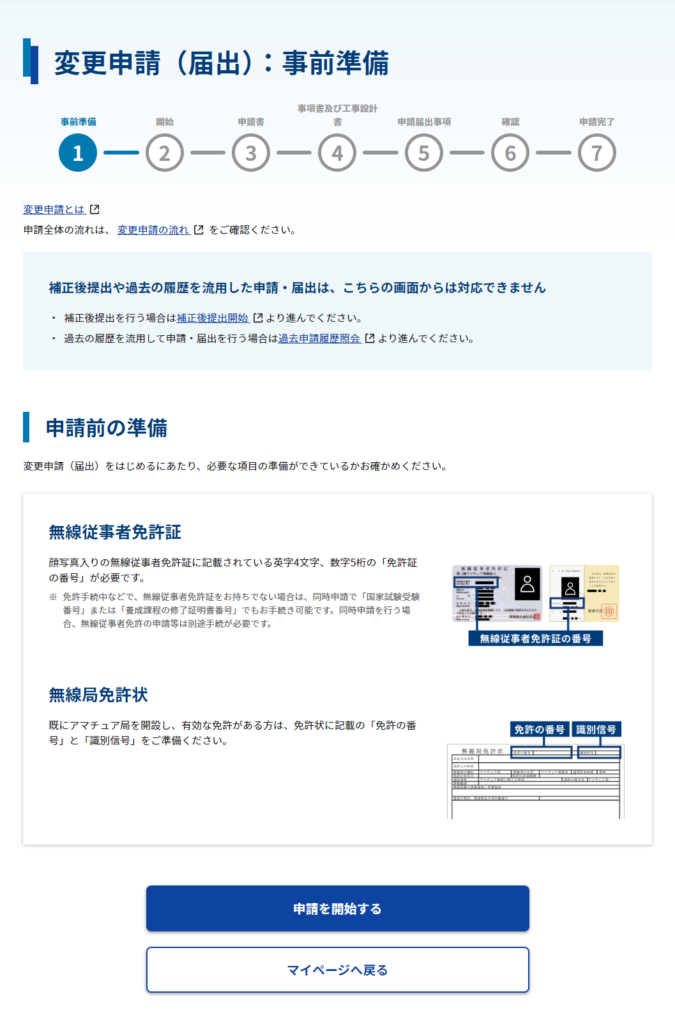

事前準備が必要なものを教えてくれます。「申請を開始する」をクリック。

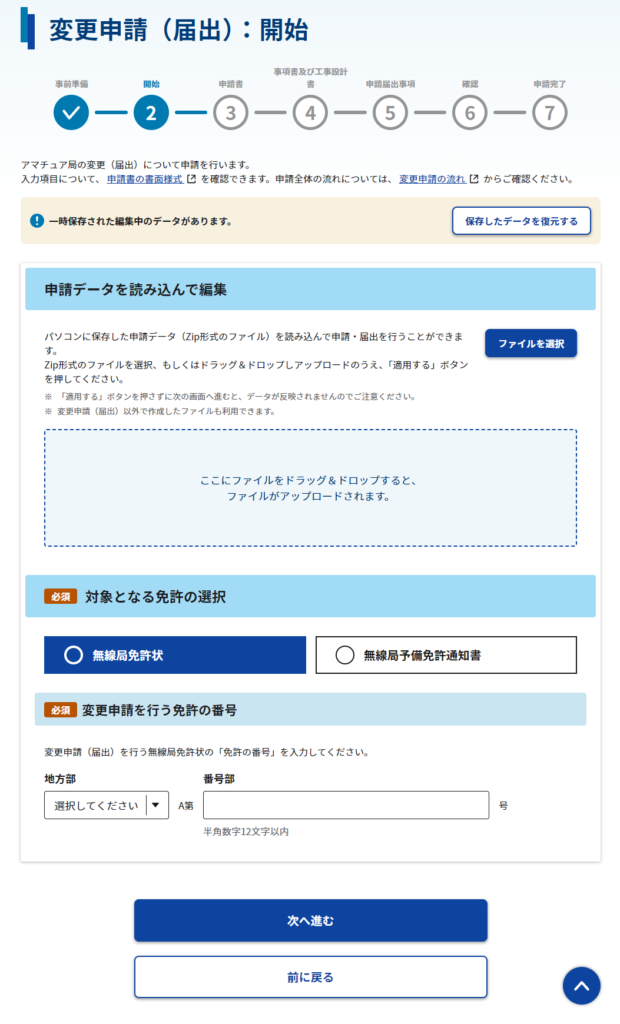

もしパソコンに申請データがある場合はここからファイルをアップロードできるようですが、私は初の申請なので、データのアップロードは無視して、

対象となる免許の選択や変更申請を行う免許の番号を入力しました。入力が済み次第、「次へ進む」をクリック。

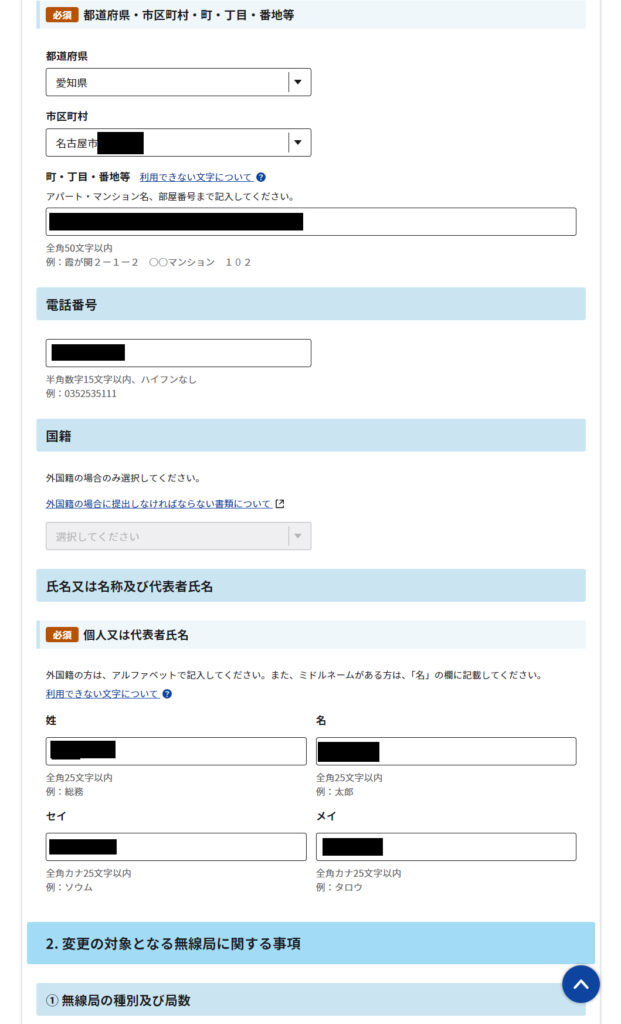

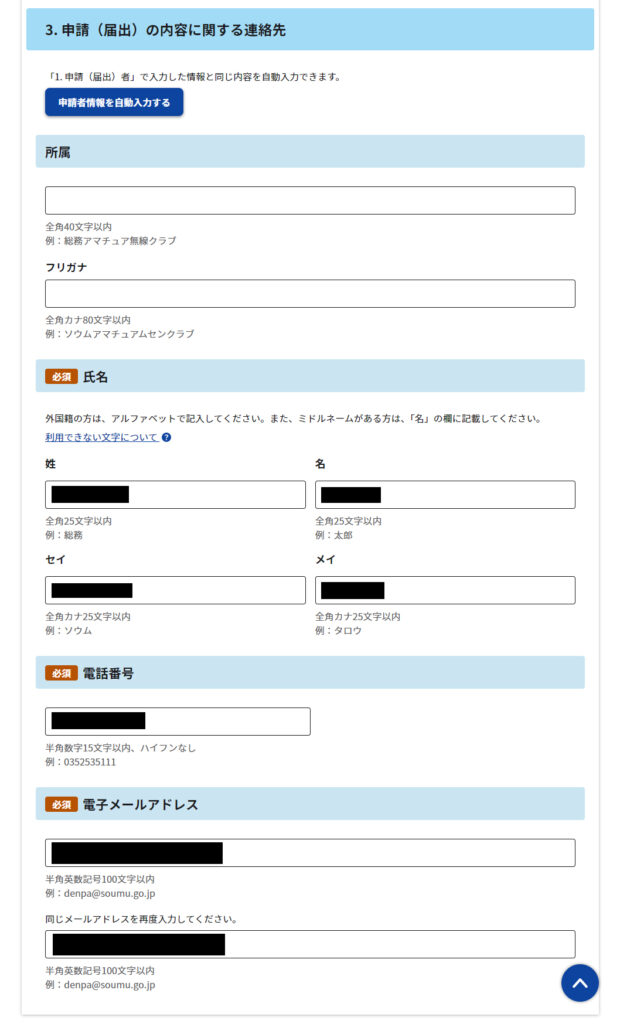

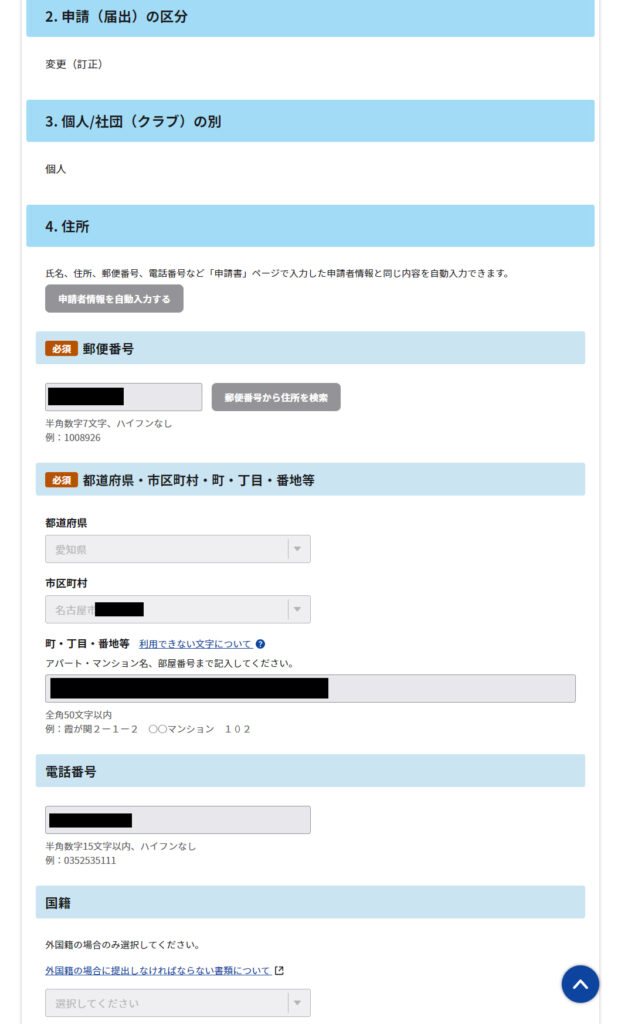

今回の申請の宛先や申請者を入力していきます。愛知県名古屋市在住なので、東海総合通信局長宛てです。個人としての申請と社団としての申請ができるみたいですね。今回は個人のため、個人を選択しておきます。「登録済みユーザ情報を自動入力する」でいろいろと自動入力できたので、このページでは自動入力された内容の確認くらいで済むハズ。

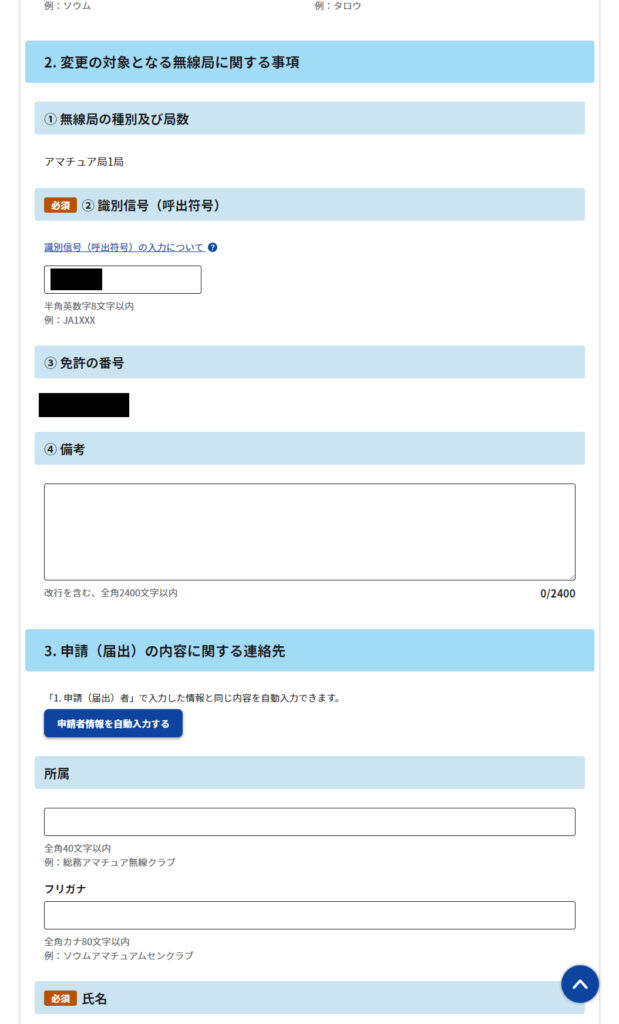

①無線局の種別および局数や③免許の番号は自動入力されておりました。

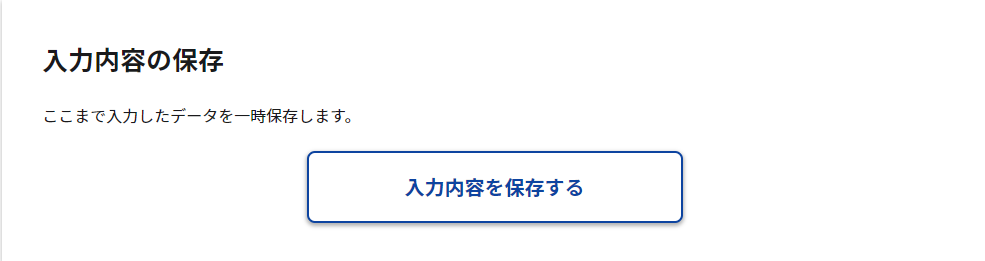

いろいろと入力しますが、全ページに

というボタンが配置されているので、ページを動くごとに「入力内容を保存する」を実施しておりました。

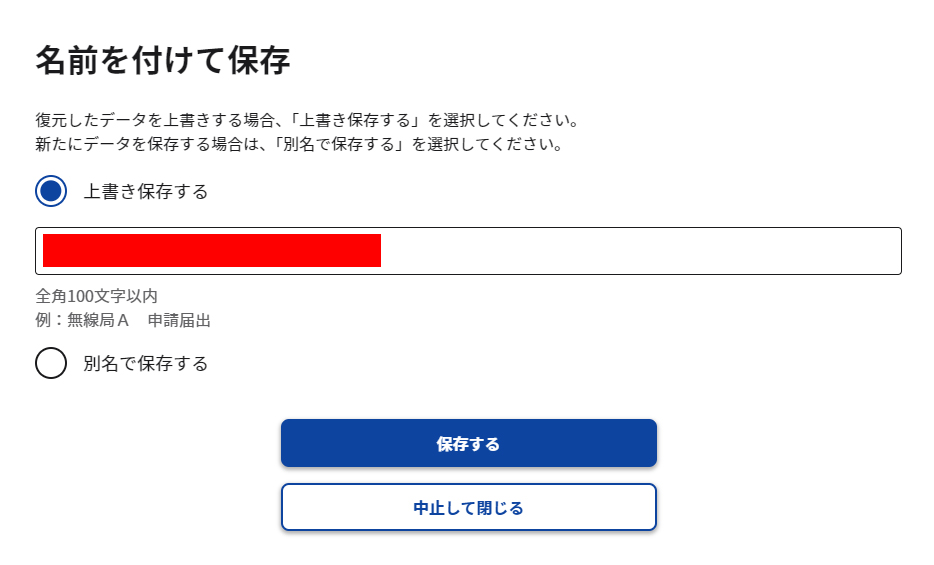

保存の際に、このように名前を付けて保存や上書き保存が選べるので、どの申請が途中なのかが把握しやすくなっていました。地味に便利。

ここで一度入力内容を保存して、次へ進みます。

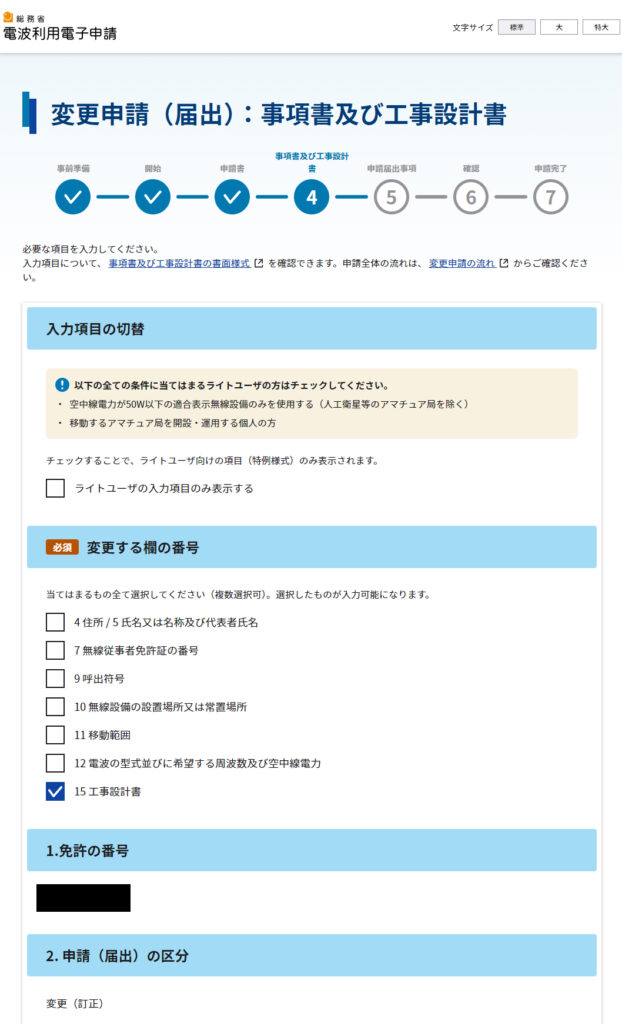

さて、ここからの入力に一番時間がかかりました。いろいろと調べながら、入力を進めていきます。

今回の申請では、ライトユーザに該当しないので、チェックは無し。

変更する欄の番号にチェックを入れます。

2.申請(届出)の区分から4.住所までは前ページで入力済みのものが表示されるので、間違いがないか確認。

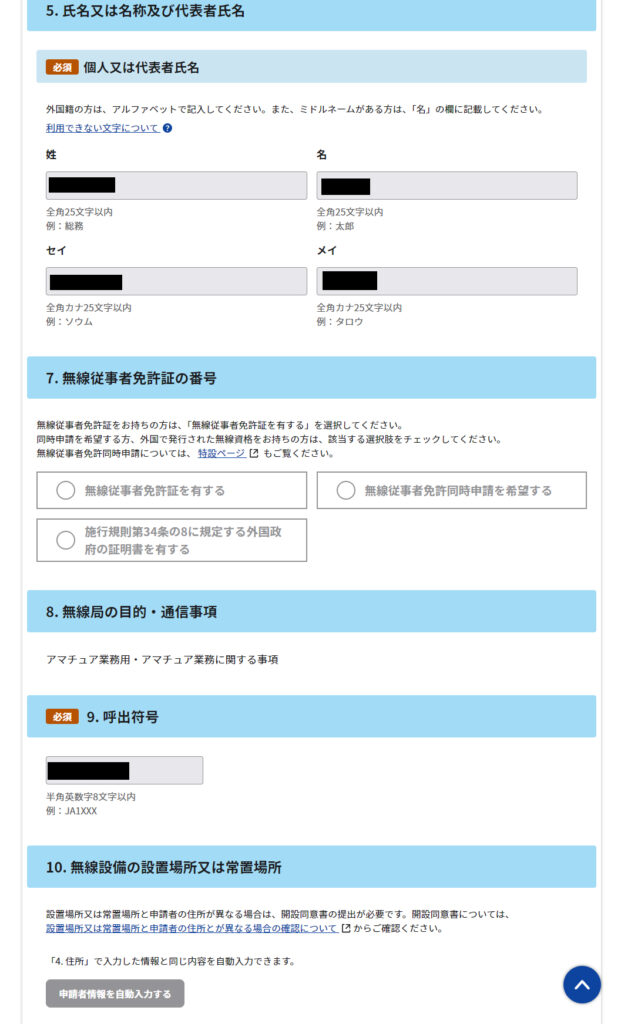

5.氏名又は名称及び代表者氏名から10.無線設備の設置場所または常置場所までも間違いがないかの確認。

12.電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力にチェック。

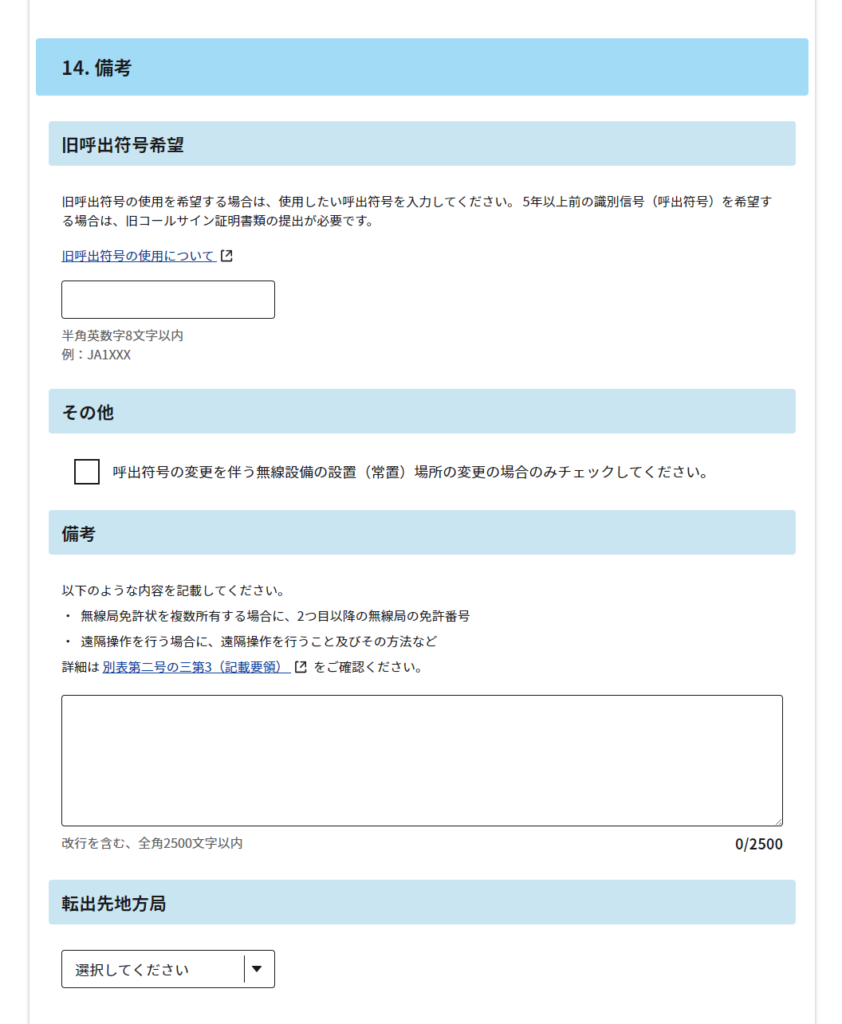

14.備考は街灯するものが無かったので、無記載。

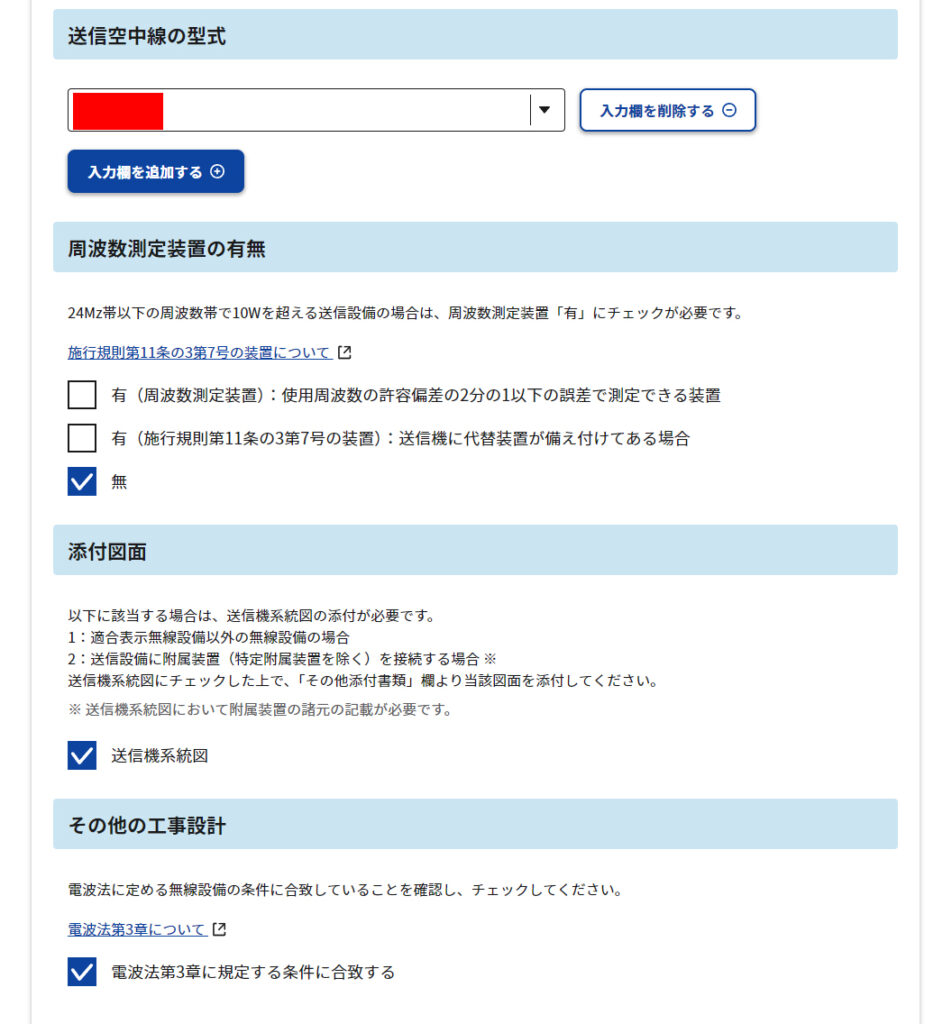

さて、ここからが本番です。工事設計書を入力していきます。

入力にあたってはVTXの系統図や総務省の電波ポータルに記されている情報などをとても参考にしました。これらを読み込む時間を確保しておくと、間違いが少なく済むと感じます。

工事設計情報を入力していきます。書式様式を参照できたり、ヘルプページへのリンクがあるので、都度確認しながら入力します。個人的は変調方式の部分がどう入力するのかよくわからなかったので、たくさん調べものしつつ入力しました。使用するVTXの系統図や仕様を把握していれば入力できるんだろうな~と、今になっては思います。

今回の申請では送信機の系統図を添付するので、チェックをします。

系統図はPDFでアップロードしました。適宜、入力内容の保存をしつつ、次ページへ。

免許状等の選択では、紙での受け取りを選びます。ほかの選択肢がなかったので(笑

やっと確認です。

ここで総務省宛ての変更申請は一度中断。JARDへの保証の依頼へ移ります。

保証の依頼は案外手間がかからない

電波利用申請が新様式になったことに伴い、JARDへの保証申し込みの際に必要な書類やデータなども改めて確認。このあたりはJARDのホームページにいろいろと案内(JARDのアマチュア局保証ページへのリンクとなっております)が書いてあるので、必要に応じて文書を読むことを推奨します。

今回は電子申請による申し込みを実施しました。

JARDへの電子申請のために用意したファイルは以下の3つ。

- 申請書確認画面のPDFファイル

- 送信機系統図

- 二次業務の周波数使用確認書

「1. 申請書確認画面のPDFファイル」は総務省の電波利用申請、電子申請の確認画面をブラウザでPDF出力したものです。電波利用電子申請がしっかり入力されていれば、問題なく出力できると思います。

「2. 送信機系統図」は日本国内の代理店から購入したVTXであれば紙の系統図が付属されていることが多いと思いますので、それをスキャンし、PDFにしたものです。

「3. 二次業務の周波数使用確認書」は総務省の電波利用ポータルから書式がダウンロードできるので、その書式に従い必要事項を記入します。

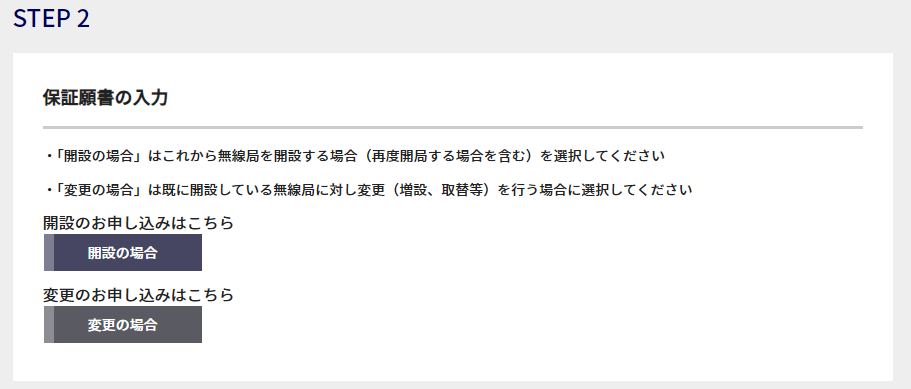

上記の3つが容易で来たら、JARDのホームページから保証願書の電子申請に進みます。

総務省電波利用申請ページで入力したことを流用すれば滞りなく入力できると思いますので、

ここでは入力画面は割愛。

保証料が自動で計算されるので、金額を確認しておき、JARDの指定口座へ振り込みます。

不備のお知らせ

さて、JARDへ保証をお願いしてから数日後、JARDから不備修正のお願いの連絡が…。

修正の内容についても丁寧にご教示いただいたので、それに従い修正。ついでに保証書がいつごろに届くかもご教示いただきました。

大きな修正じゃなくてよかった….。

保証書がついに届いた!

申請をしてから約3週間後、ついにJARDから保証書が届きました!ついでに総務省の電波利用申請での今後の流れもメールに記してくれていたので、それに従い手続き。

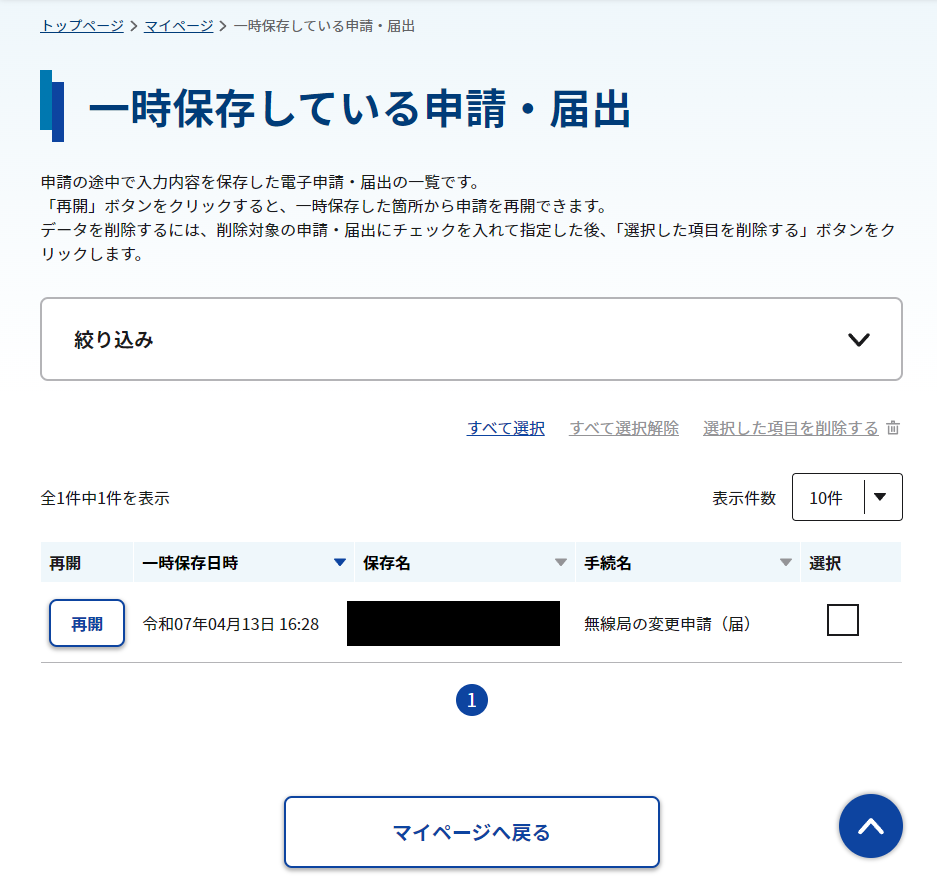

総務省の電波利用申請に一時保存してある申請データを使用します。

このデータを利用して申請を再開してきます。

ついに電波利用申請、完了!

といっても、JARDから届いた保証書をその他の添付書類に添付するだけなので、操作自体はすぐに完了しました。

確認画面ですべての入力内容を確認後、いよいよ申請。

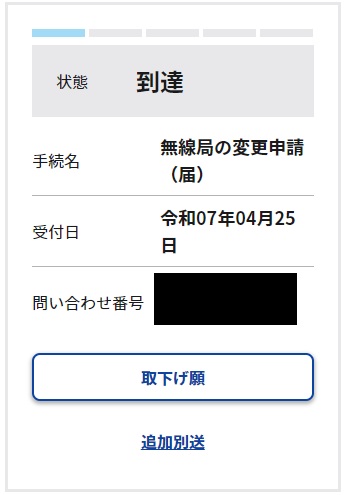

この画面が出るまでに約3週間….。

長いようであっという間だったなあ….。

申請を完了させ、マイページのトップに戻ると、

このように申請の状態が表示されておりました。状態が「到達」となっているので、ひとまず安心です。

また、別ページですが申請後の流れも表示されるので、通常4週間ほどかかるという事実に驚愕します。

まあ、こんなものなのかもですが…..。総務省から手続き完了のお知らせがくるのが5月末と見込まれます。

所感

申請の一番最初から考えると、2カ月はかかると見込んでおくのが良さそうです。

今回はVTXを購入したときに付属していた系統図を使用したので、VTXを購入してから申請完了まで2カ月はVTXを放置したことになります。買ってすぐに使えないというのはもどかしいですね。本記事執筆時点では、まだ放置中なのですけどね….。

まあ、2カ月はほかのパーツについていろいろと思案できる期間ととらえれば長くはないのかもしれませんが、購入したVTXの動作確認がすぐできないのが辛いところ。

日本国内のFPVerの皆さんはこのヤキモキに耐えていると考えると、頭が下がります。

そういう意味では、VTXは信頼できるメーカーのものを購入するのが良いのだろうなあといまさらながら思います。

ビルドしたドローンや購入したパーツについてはまた別のブログに書こうと思います。

[…] 以前に書いた「2025.04.リニューアル後の総務省電波利用申請をやりました。」で、総務省の電波利用の電子申請を行ったことを書きました。 […]

[…] 「2025.04.リニューアル後の総務省電波利用申請をやりました」というブログで記しております。審査完了については「2025.05.総務省電波利用申請の審査完了!」で記しております。 […]